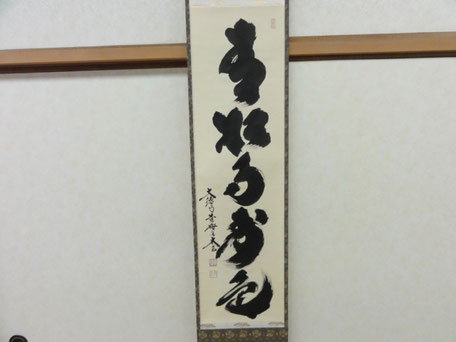

今回は、達筆で有名な 大徳寺黄梅院 小林太玄老師の書をご紹介します。禅語「青松多寿色」と書かれています。読み方は「せいしょう じゅしょく おおし」、意味は「うつろうことのない不動の松の青さこそ、寿の色」です。勢いのある素晴らしい作品ですね。小林太玄老師は中国の奉天の生まれで育ちは兵庫県の赤穂。お茶の世界でも有名で、茶会の際に使われる茶軸を揮毫されたりしています。豪快で軽妙な説法が人気のご住職です。追加画像をヤフーボックスに投稿していますので下段【詳細画像】をクリックしてご確認下さい。

臨剤宗 大徳寺派大本山 龍宝山 大徳寺塔頭 黄梅院沿革

永禄5年(1562年)に織田信長が父・信秀の追善供養のため春林宗俶(大徳寺98世)を迎えて創建、黄梅庵と名付けられた。天正18年(1582年)の本能寺の変により信長が急逝し、その葬儀が羽柴秀吉により大徳寺で盛大に行われた。秀吉は信長の塔所として黄梅庵を改築したが、主君の塔所としては小さすぎるという理由から大徳寺山内に総見院を新たに創建した。その後、春林の法嗣の玉仲宗琇(大徳寺112世)が入寺し、小早川隆景の帰依を受け、堂宇を整備。黄梅院と改められた。天正16年(1588年)に隆景の援助で本堂が建立されている。当院は近世を通じて小早川氏の宗家の毛利氏の保護下にあった。

院内には毛利家、織田家の墓所のほか、小早川隆景、蒲生氏郷などの墓塔がある(非公開)。

【作品詳細】

■小林太玄筆「青松多寿色」

■真作保障

■印刷ではありません。

■軸先材質:木(漆塗)

■共箱

■概略寸法(mm)

本紙:280×990

総丈:300×1710

軸長:355

小林太玄:こばやし たいげん

昭和13年(1938)奉天生。

6才のとき出家し、花園大学卒業後相国寺僧堂の大津櫪堂に参禅。

昭和50年 臨剤宗 大徳寺派大本山 龍宝山 大徳寺塔頭 黄梅院二十世住職に就任した。

コメントをお書きください

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:37)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:39)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:39)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:40)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:41)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:41)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:42)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:42)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:43)

1

QPbmCRVM (火曜日, 17 8月 2021 00:43)

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg (火曜日, 17 8月 2021 00:44)

1