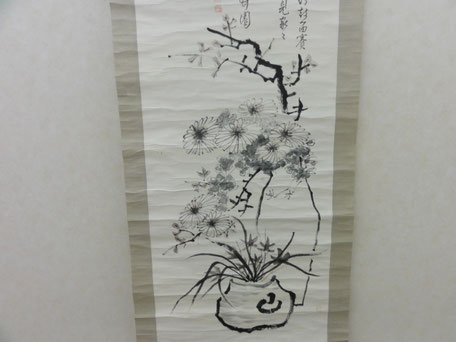

本日も「重陽の節句」に因んだ作品をご紹介します。大分県の画僧、平野五岳(ひらのごがく、1811-1893)筆「菊之図」です。梅の花と一緒に描かれていますので寒菊だと思います。落款は上から「五岳」「岳 字 五岳」です。画賛に「庚寅」とありますので1890年七十九才のときに画かれたものと思われますが、署名の上に八十二才と書かれていますので干支と年齢が一致していません。ただ、「三絶僧 平野五岳」中野 範 著 昭和17年3月発行では、五岳の生年は文化6年(1809)3月26日としていますので、此方でいくと画賛とほぼ一致します。いずれにしましても、この作品は五岳最晩年の作品となります。平野五岳辞世の句が残されていますのでご紹介します・・・いざ西に 向かいて お先に出かけます そろそろござれ あとの連中・・・ヤフーボックスに追加画像を投稿していますので下段【詳細画像】をクリックしてご確認下さい。

「三絶僧 平野五岳」~略歴とエピソード~

三絶とは,詩,書,画が揃って一幅の絵の中に調和させる事ができると言う意味である. 明治時代に於ける南画の名手で,文化6年(1809)3月26日日田郡光岡村渡里の正 年寺小松氏(長善寺)の子として生まれる.幼い頃竹田村専念寺(願正寺の前房)のもと に養子となり平野と称する.

実名:聞恵,名を岳,字名を五岳,雅号も五岳..由来は阿蘇の五岳による.古竹はその園号,古竹邨舎(こちくそんしゃ)とも号した.

明治26,3,3日 85歳を古竹園に終ゆ.玄通院釋聞恵

文政2年(1819),11歳で咸宜園に入塾:その詩才は師淡窓も「古人の言に詩は別 才あり,とあるが,五岳の如きを言うのであろう」と語られたという.

詩は白楽天を私淑し,画は田能村竹田に私淑,山水画は菘翁(海屋)の啓発による. 海屋,逸雲,對山,小華,幽谷,杏雨,直入,清嘯等の名手の中にあって三絶僧と呼ばれ た.

又当時の日田縣知事,松方正義は五岳の絵を見ると心がなごむと絶賛し,東京に持ち帰っ た,二幅の絵は,その後大久保利通をへて,明治天皇に差し出され,明治天皇は,井上元 帥,黒田候爵に御下賜になった.

ある時学友達が,カニか,ガニかで喧々顎々の論争をしていた.決着がつかないので五岳 の所に聞きに来た所,五岳は絵筆を取って,岡の上と,水の中にカニの絵を描いた. 学友達がその意味する所を尋ねると,「岡の上がカニ,水の中は,水をかき混ぜて濁らす から濁って呼ぶからガニ」と答えたと言う.

我が好きは,酒と肴と,碁と相撲,金と,女は言うまでもなし

晩年,臨終近くの歌

邪魔になる 自力を捨てて 今ははや みだのみくにの たのもしきかな

出かけては 又立ち帰る 時雨かな

西光寺老僧 雪叟 の 見舞いの歌

行く道はわかれ別れに 違えども 流れは同じ はすのうてなに

五岳辞世の句

いざ西に 向かいて お先に出かけます そろそろござれ あとの連中

参考文献:「三絶僧 平野五岳」中野 範 著 昭和17年3月発行

コメントをお書きください